Krisis Modernitas dan Pemujaan Subjektivitas

Beberapa dekade lalu, dua sosiolog besar, Anthony Giddens dan Ulrich Beck, masing-masing mengemukakan tesis menarik terkait dinamika kehidupan manusia modern. Melalui karyanya The Consequnces of Modernity, Anthony Giddens menggambarkan di dalam modernitas manusia menerima ‘profil risiko. Profil risiko merupakan ‘satu koper’ kecil ancaman atau bahaya yang menjadi ciri khas masyarakat modern.3

Baginya, manusia modern adalah ‘makhluk-makhluk’ yang tidak saja mengecap ‘kue’ kebahagiaan dan kebebasan, tetapi juga dilanda ancaman, bahaya, dan penderitaan. Manusia modern memang mengakrabi kemajuan, tetapi ia sekaligus dilanda ancaman, krisis, dan bahaya mematikan.

Demikian pun, dalam opus magnum-nya The Risk of Society: Towards of New Modernity, Ulrich Beck juga menegaskan hal yang sama. Di dalam modernitas, tegas Beck, risiko menjadi sebuah isyarat modernisasi dalam kelimpahan-kelimpahan yang tidak diinginkan. Baik sejak dahulu hingga hari ini, rangkaian risiko itu dialami sebagian besar manusia bersamaan dengan proses industrialisasi dan modernisasi.4

Tesis yang dikemukakan Anthony Giddens dan Ulrich Beck memang beralasan. Sebab de facto, di dalam modernitas manusia tidak saja menikmati kemajuan teknologi dan perkembangan industri yang kian canggih. Namun, bersamaan dengan itu manusia turut merasakan begitu banyak penderitaan. Dengan kata lain, manusia tidak hanya berlimpah dalam kemegahan zaman, tetapi sekaligus dirundung ancaman, duka, dan kemelaratan yang mendalam.

Terbukti selain krisis kemanusiaan yang pernah dialami oleh orang-orang Yahudi akibat dibantai di kamp konsentrasi Nazi, belakangan ini krisis yang hampir sama juga marak terjadi. Untuk tahun 2020, misalnya, dalam Laporan CARE International berjudul “Suffering in Silence”, pernah terjadi bencana kemanusiaan yang dialami oleh beberapa negara di dunia. Laporan tersebut menyatakan di Afrika Selatan: konflik politik yang melibatkan kelompok-kelompok bersenjata menyebabkan 5,6 juta orang harus mengungsi, di Guatemala: 10 juta orang dari total 17 juta populasi berada di bawah garis kemiskinan; di Madagaskar: hampir 50 persen anak-anak menderita kekurangan gizi dan gangguan pertumbuhan; dan di Ukraina, negara yang masih dilanda konflik, terdapat 3,4 juta orang yang memerlukan bantuan kemanusiaan.

Selain itu, CARE International juga mengemukakan aneka krisis kemanusiaan tersebut turut diperparah oleh bencana Pandemi Covid-19. Hingga saat ini efek Covid-19, ditambah dengan keadaan iklim yang kian buruk, menyebabkan bencana kemanusiaan terus bergerak ke taraf akut.5

Karena itu, harus dimaklumi bahwa krisis, bahaya, bencana, dan peristiwa memilukan selalu mengiringi lanskap modernitas. Seperti bola api yang menggelinding cepat tanpa henti, demikian pula aneka keterpurukan menyeruak masuk ke dalam tatanan kehidupan. Sehingga di tengah modernitas, ada rasa cemas. Demikian pula di sana, di dalam bayang-bayang kemajuan, ada kepedihan, luka, duka, serta ketakutan yang ‘mengurat’.

Seperti kata Heidegger, manusia (dassein) terlempar di dunia ini, terbenam dalam keseharian, dan akhirnya ‘mati’,6 demikian pula di dalam kawasan modernitas, manusia seolah-olah terlempar dari kenyamanan hidupnya hingga pada titik tertentu ia terperosok jatuh ke dalam kumbangan kegelisahan. Manusia memang akrab dengan peradaban yang kian mantap, namun seketika datang; krisis, bencana dan penderitaan memborbardir prestasi pencerahan dan kemajuan zaman.

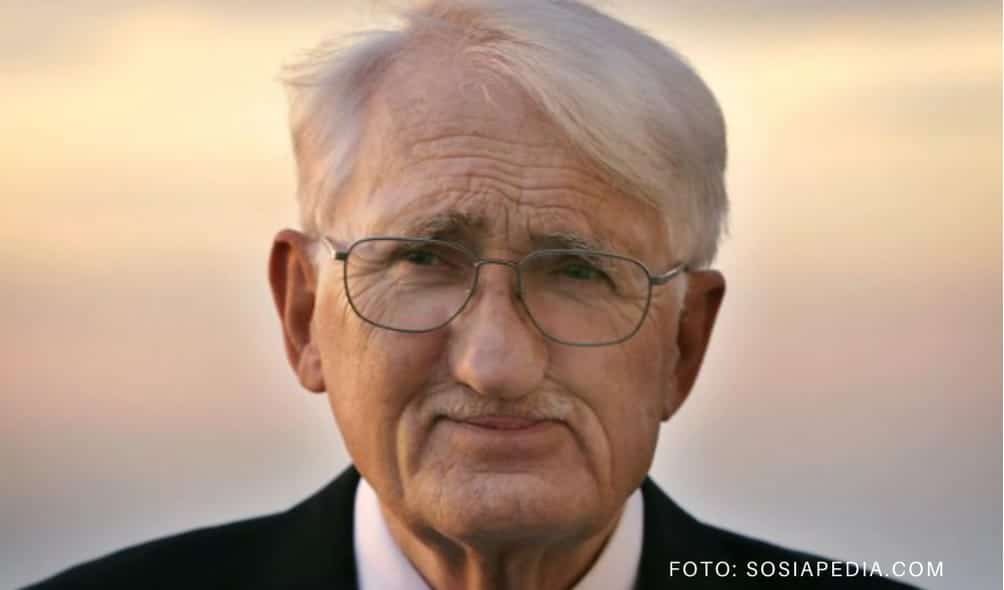

Lantas mengapa hal demikian terjadi? Terhadap pertanyaan ini, secara epistemik Jürgen Habermas melihat kegagalan modernitas justru terjadi lantaran adanya dominasi total pemosisian filsafat kesadaran (subjektivitas) di dalam masyarakat. Di dalam filsafat kesadaran, terdapat dua sikap yang dapat dipikirkan yakni representasi dan tindakan. Di dalam representasi, subjek secara ambisius memposisikan dirinya sebagai ‘wakil’ dari suatu entitas tertentu. Sementara itu di dalam tindakan, subjek berupaya mengaitkan dirinya dengan entitas-entitas di dunia dengan mengobjektifikasi dan melakukan kontrol penuh atas mereka.7

Menurut Habermas, di dalam diskursus filsafat, tendensi filsafat kesadaran sudah lama dimaklumi di dalam gagasan Rene Descartes. Sebagaimana dijelaskan F. Budi Hardiman, melalui klaim cogito ergo sum, Descartes memposisikan ‘aku’ manusia sebagai subjek penting dan berkesadaran. Manusia adalah suatu subjek yang menghadapi alam lahiriah. Manusia yang berkesadaran tidak hanya sekadar membendakan realitas alam, tetapi juga memisahkannya dari lingkup pikirannya.

Selain itu, pemakluman subjek yang berkesadaran memungkinkan terjadinya pembalikan kesadaran. Dalam pengertian ini, bukan kesadaran manusia yang mesti disesuaikan dengan realitas di luar dirinya, tetapi realitas di luar manusia mesti disesuaikan dengan rasio atau kesadaran manusia.8

Menurut Habermas, di dalam abad-abad yang silam filsafat mengandaikan begitu saja kebenaran konsep-konsep, seperti: alam, subjektivitas dan kemajuan. Manusia dianggap sebagai makhluk rasional yang mengatasi alam sebagai objeknya. Subjek atas alam ini juga subjek atas sejarah, yakni dia adalah tuan atas sejarah yang mampu mengubah sejarahnya.9

Terhadap pemujaan subjektivitas (filsafat kesadaran), Habermas menegaskan suatu kecurigaan filosofis yang sebenarnya sudah lama dikumandangkan Hegel. Namun, Habermas adalah filsuf pertama yang mentematisasi secara sistematis dan jelas tentang penempatan modernitas di dalam kerangka subjektivitas.10

Habermas katakan, Hegel memposisikan abad modern menyerupai ‘pasar’ yang tersusun atas subjektivitas. Di dalam pemikirannya ia memaklumkan modernitas itu identik dengan kebebasan subjek, yakni suatu prinsip yang secara intelektual menempakan keseluruhan hal esensial sebagai entititas yang berguna bagi perkembangan manusia.11

Selain Hegel, kecurigaan atas pencerahan modernitas juga dikumandangkan oleh Max Horkheimer dan Theodor Adorno. Melalui karya mereka berjudul Dialectic of Enlightenment, sebagaimana dikutip Habermas, Horkheimer dan Adorno membangun tesis bahwa mitos itu adalah pencerahan, dan pencerahan itu adalah sebuah mitos. Itu berarti dalam tradisi pencerahan, dimaklumi bahwa pencerahan itu sendiri hadir sebagai counter-forces: suatu kekuataan untuk melawan hegemoni kekuasaan mitos.12 Hanya sayang di dalam perkembangannya,pencerahan modernitas mengandung suatu keburukan. Pencerahan berubah menjadi mitos baru.

Menurut Horkheimer dan Adorno, pencerahan modernitas gagal membawa pembebasan sebab di dalamnya termuat suatu pengoperasian rasionalitas instrumental. Di dalam rasionalitas instrumental seperti ini, atribut berpikir dan mengetahui sesungguhnya direduksi ke dalam perangkat interese: tertuju kepada kepentingan diri (subjek atau organisasi tertentu).13 Di dalam rasionalitas seperti ini, tegas Habermas, dunia sekitar dilihat sebagai objek legitimasi kepentingan subjek. Subjek mengistrumentalisasi alam: mendominasinya demi keberlangsungan hidup subjek (masyarakat). Tidak hanya itu. Di dalam modernitas, manusia lain, terutama kelas pekerja bahkan diperalat dan dijadikan semata-mata sebagai objek di dalam pasar pencerahan modernitas.

Dengan itu, rasionalitas yang beroperasi di dalam pencerahan modernitas membawa kehancuran di dalam masyarakat. Alih-alih memenuhi janji emansipasi dari mitologi dan ketertindasan masa lalu, rasionalitas modern telah berubah menjadi suatu krisis, dominasi, dan patologi baru. Atau dengan kata lain, alih-alih menjadi sedemikian bebas dan rasional, pada akhirnya melahirkan krisis dan irasionalitas di dalam masyarakat pencerahan itu sendiri.

Karena itu, secara umum dapat dikemukakan bahwa pada tataran epistemik krisis yang terjadi di dalam modernitas seyogianya disebabkan oleh penempatan subjektivitas yang begitu radikal. Pengertian subjektivitas mengarah kepada manusia yang menyadari dirinya sebagai subjectum: pusat yang menjadi ukuran segala sesuatu.

Di dalamnya termuat klaim antroposentris yakni pemosisian manusia sebagai episentrum dalam semesta.14 Tentang hal ini, Yuval Noah Harari, filsuf dan ahli sejarah kontemporer, mengemukakan bahwa antroposen (baca: subjektivitas) telah mengubah dunia dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Dunia sekarang menjadi sebuah pertunjukan tunggal manusia. Umat manusia berdiri kesepian di panggung yang kosong, berbicara kepada diri sendiri, tidak bernegosiasi dengan siapa pun, dan meraih kekuatan besar tanpa kewajiban-kewajiban apa pun.15

Di dalam modernitas manusia dimaklumi sebagai satu-satunya subjek berkuasa yang memiliki kesadaran penuh akan otentisitas diri dan segala sesuatu yang mengitarinya. Di dalam paradigma filsafat kesadaran seperti demikian, manusia dimengerti sebagai pusat semesta dan dijadikan sebagai pangkal refleksi apa saja. Manusia terkondisi untuk mengobjektifikasi dunia.

Demikian pula alam tidak lagi dipandang sebagai ‘subjek’ yang mesti dirawat, tetapi sebagai entitas yang pantas digarap. Singkatnya, di sana terdapat klaim kemutlakan. Sebab di dalam filsafat kesadaran manusia membangun basis ‘rasionalitas instrumental’ bahwa alam dan ‘dunia luar’ mesti digerus dan ditaklukan demi menjamin keberlangsungan hidupnya.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya