Paradigma Intersubjektif sebagai Opsi

Apabila dilacak secara serius, dalam cakrawala berpikirnya, Jürgen Habermas mengamini pandangan pendahulunya tentang dominasi rasionalitas ‘instrumental’ yang beroperasi di dalam modernitas. Hanya saja, menurut Habermas, Adorno dan Horkheimer tidak menemukan jalan keluar dari dilema modernitas. Keduanya memang mengkritik ciri rasionalitas instrumental dewasa ini dengan cara menyingkapkan hubungan timbal balik antara mitos dan pencerahan, tetapi mereka sendiri masih terperangkap di dalam asumsi-asumsi filsafat kesadaran.16

Demikian pula dalam kritiknya terhadap kaum postmodernis. Ia menunjukkan beberapa kelemahan terhadap posisi epistemologis dari para penganut aliran tersebut. Menurut Habermas, kelemahan mendasar pemikiran postmodern ialah bahwa oleh karena pemahaman ahistoris dan netral atas konsep modernitas, mereka pun sekadar menjadi pengamat yang seakan-akan bisa meninggalkan cakrawala sejarah menjadi “post-modern”.17 Sehingga dengan itu, alih-alih membebaskan diri dari jeruji kekuasaan filsafat kesadaran, nyatanya mereka masih terbelit di dalamnya.

Demikian pula, meski berupaya sepenuhnya keluar dari dominasi subjektivitas, nyatanya mereka sekadar keluar dari bayang-bayang, sementara keseluruhan posisi epistemologis masih tetap tegak membeo di bawah payung modernitas.

Sadar akan hal ini, menurut Habermas krisis yang terjadi di dalam proyek pencerahan modernitas mesti diatasi dengan mengupayakan suatu peralihan epistemologis. Sebagaimana dikemukannya dalam Philosophical Discourse of Modernity, Habermas menganjurkan agar filsafat kesadaran yang cenderung mengobjekfikasi dunia lain mesti diganti dengan menempatkan paradigma instersubjektif (kesalingpemahaman).18

Di dalam filsafat kesadaran, demikian Habermas, subjek yang berpikir secara terpusat menemukan kriteria kebenarannya secara parsial. Hanya saja, di dalam paradigma kesalingpemahaman, kriteria kebenaran diperoleh di dalam argumentasi produktif: yang dengan itu dapat mengurangi derajat pencarian kebenaran pribadi.19 Dengan kata lain, Habermas menegaskan kegagalan pencerahan mesti diatasi dengan menguak paradigma atau relasi objektifikasi yang berlaku di dalam modernitas.

Paradigma fundamental seperti ini mestinya diatasi dengan menerapkan sebuah paradigma mutual understanding: yang mana di dalam proses interaksi (perjumpaan), mereka mengkordinasikan rencana, mengupayakan beberapa hal yang diperoleh melalui kesalingpengertian.20

Di dalam rasionalitas instrsubjektif atau rasionalitas komunikatif itu, sikap partisipatif senantiasa terasa. Sebab kata Habermas sendiri:

“Tindakan komunikatif bersandar pada proses kooperatif interpretasi tempat partisipan berhubungan secara bersamaan dengan sesuatu di dunia objektif, sosial dan subjektif. Pembicara dan pendengar menggunakan sistem acuan ketiga dunia tersebut sebagai kerangka kerja interpretif: tempat mereka memahami definisi situasi bersama. Mereka tidak secara langsung mengaitkan diri dengan sesuatu di dunia. Namun terlebih dahulu mereka merelatifisir ucapan, memberi kesempatan kepada aktor lain untuk menguji validitas ucapan tersebut. Di sini, mencapai sebuah kesepahaman berarti bahwa para partisipan dalam komunikasi mencapai kesepakatan terkait dengan validitas ucapan yang dikemukakan pembicara.”21

Untuk itu, melalui perjumpaan dan partisipasi komunikatif yang intensif, masing-masing pihak mengupayakan kesepahaman bersama. Sehingga dengan itu, di dalam tipe paradigma semacam ini, rasionalitas subjektif beralih menjadi sebuah rasionalitas intersubjektif. Di sana, secara epistemologis watak totaliter ditanggalkan sebab di dalam rasionalitas intersubjektif terkandung suatu pengakuan klaim validitas satu sama lain hingga akhirnya mampu mencapai konsensus (kesalingpemahaman) antar-pribadi. Sebab, kata Habermas, yang berlaku dalam tindakan komunikatif ialah bahwa ketika pendengar menyetujui satu klaim validitas, secara implisit dia juga mengakui dua klaim validitas yang lain, karena kalau tidak demikian, berarti dia mengungkapkan ketidaksetujuannya.

Konsensus tidak akan tercipta manakala, misalnya, pendengar menerima kebenaran pernyataan, namun pada saat yang sama juga meragukan kejujuran pembicara.22 Sebab itu, untuk mencapai kesalingpemahaman, masing-masing pihak mesti mengakui klaim validitas satu sama lain. Kejujuran itu penting supaya di dalam perjumpaan dan komunikasi antarpribadi pemahaman bisa dikonstruksi secara bersama.

Karena itu, dengan merancang suatu paradigma kesalingpemahan, Jürgen Habermas pun menyimpulkan dua aspek penting dari tindakan komunikatif semacam ini yakni aspek teleologis dan aspek komunikatif.23 Aspek teleologis berkaitan dengan penerapan rencana tindakan atau perealisasian tujuan seseorang.

Sementara itu aspek komunikatif berkaitan dengan partisipasi dalam menjalankan rencana secara kooperatif di dalam situasi bersama. Untuk itu, kedua aspek ini bertumpu pada suatu partisipasi dalam proses interaksi guna mencapai kesalingpemahaman bersama. Melalui pemahaman timbal balik di dalam tatanan dunia yang dirancang bersama, para partisipan berupaya menghindari risiko ketidaksetujuan dan risiko pelaksanaan rencana secara salah.

Untuk itulah, dapat dimaklumi bahwa meski ia melancarkan kritik terhadap modernitas, Habermas masih berupaya melanjutkan proyek pencerahan modernitas itu. Ia sangat yakin bahwa modernitas masih bisa dipertahankan, dicerahkan, dan dilanjutkan. Sebab modernitas yang selama ini dianggap bercorak menindas dan totaliter adalah sisi lain modernitas yang terdistorsi.24 Modernitas bisa keluar dari karakter totaliternya jika ia tetap setia mengkritik dirinya sendiri. Modernitas dapat dicerahi menuju kesempurnaan mengandaikan konsep refleksi diri yang disediakan dalam prinsip subjektivitas diganti dengan memposisikan paradigma intersubjektif seradikal mungkin.25

Pada akhirnya di dalam pemikiran Habermas, keseluruhan tematisasi pemosisian paradigma intersubjeketif di level epistemologis senantiasa dikanalisasi di dalam suatu ruang rasio prosedural. Sebagaimana dikemukakan F. Budi Hardiman, dalam menjelaskan rasionalitas prosedural, Habermas pertama-tama melancarkan kritiknya terhadap Immanuel Kant. Di dalam konsep rasio praktis, Kant mengandaikan subjek tindakan sebagai sesuatu yang menimbang-nimbang secara sendirian apa yang seharusnya dia lakukan. Subjek otonom menimbang-nimbang tentang maksim tindakan manakah yang sekiranya legitim sebagai norma penetapan undang-undang untuk semua orang.

Di sini keputusan yang diambil bersifat monologal, tanpa konsensus dengan subjek-subjek lainnya.26 Padahal apabila dilacak, demikian Habermas, sebelum Kant rasio praktis, tidak berpijak pada keputusan monologal subjek. Di dalam filsafat Aristoteles, misalnya, rasio praktis itu nyata ketika para warga polis bersama-sama menentukan tujuan bersama yang nantinya diwujudkan di dalam kehidupan bersama. Sementara itu di dalam konsep, Kant justru melucuti ciri-ciri sosial sehingga rasionalitas praktis masih bertengger di dalam kerangka keputusan pribadi.27

Untuk itulah, dengan melakukan kritik semacam ini, Jürgen Habermas kemudian mengonstruksi rasio prosedural sebagai ruang epistemik yang memungkinkan akomodasi paradigma intersubjektif: kesalingpemahaman antarpihak. Berbeda dengan ruang rasio praktis Kantian, menurut Habermas, rasio prosedural itu sendiri memeriksa kesahian produknya sendiri. Apa yang sangat penting dalam rasio prosedural bukanlah kemasukakalan dari tatanan dunia yang dirancang oleh subjek secara monologal, melainkan pada prosedur yang diakui oleh masing-masing pribadi. Sebab, untuk memberi sifat rasional sebuah klaim, diperlukan sebuah prosedur tanpa paksaan dan bebas kekuasaan. Demikian pula, agar paradigma intersubjektif mampu tertahta dengan baik, maka pemosisian rasio prosedural amat penting sebab ia mengandung syarat formal untuk mencapai kesalingpemahaman.28

Apa yang diutarakan Jürgen Habermas di atas sebetulnya senantiasa relevan hingga saat ini. Di tengah krisis di dalam dunia modern saat ini, Habermas menegur kita untuk selalu menempatkan paradigma intersubjektif sebagai unsur normatif di dalam kehidupan bersama. Konflik, peperangan, ataupun pertikaian bisa diminimalisasi mengandaikan kita bertemu di dalam suatu ‘ruang perjumpaan’ antarpribadi: berkomunikasi guna mencapai kesalingpemahaman satu sama lain. Begitu pula, eksploitasi alam dan dominasi satu sama lain bisa dihindari manakala kita beralih dari filsafat kesadaran yang berwatak monologal menuju corak berpikir intersubjektif yang memungkinkan tertahtanya konsensus atau kesalingpemahaman satu sama lain.

Footnote

1 Secara etimologis, term modernitas atau modern berasal dari kata Latin ‘moderna’ yang identik dengan pengertian baru, sekarang, atau saat ini (Jetztzeeit), Lih. Simon Petrus L. Tjahjadi, Petualangan Intelektual: Konfortasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004), hlm. 175.

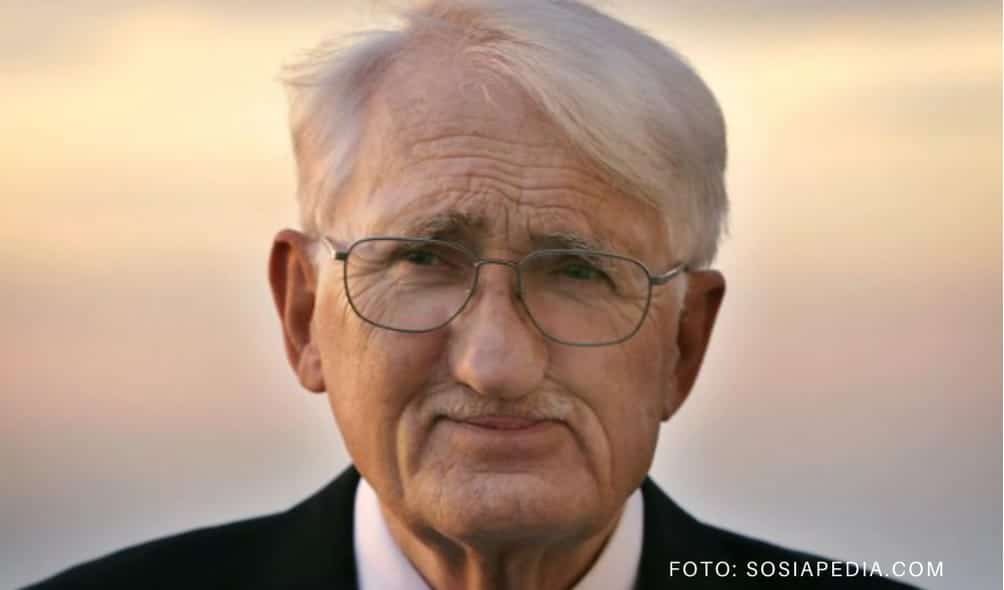

2 Jürgen Habermas yang lahir pada 18 Juni 1929 adalah seorang filsuf, sekaligus pemikir sosial-politik berkebangsaan Jerman. Dia termasuk generasi kedua dari Frankfurt Institute: sesudah generasi pertama dan tokoh-tokoh pendiri seperti Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse. Karyanya sangat mempengaruhi banyak disiplin ilmu, diantaranya: studi komunikasi, studi budaya, teori moral, hukum, linguistik, teori sastra, filsafat, ilmu politik, studi agama, teologi, sosiologi,dan teori demokrasi. Selain menonjol di dalam lingkaran akademik, Haberamas sejauh ini juga amat berkontribusi di ruang publik lewat kritik sosial politiknya, bdk. https://www.britannica.com/biography/Jurgen-Habermas, diakses pada 8 Mei 2021.

3 Anthony Giddens, The Consequnces of Modernity (Cambridge: Polity Press, 1990), hlm.110.

4 Ulrich Beck, Risk Society: Towards a New Modernity (London: SAGE Publications, 1992), hlm. 26.

5 https://amp.dw.com/id/suffering-in-silence-10-krisis-dan-bencana-kemanusiaan-yang-terlupakan-pada-2020, diakses pada 6 Mei 2021.

6 F. Budi Hardiman, Heidegger dan Mistik Keseharian (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020), hlm. 99.

7 Jürgen Habermas, The Theory of Communication: Reason and Rationalization of Society, penerj.Thomas McCartney (Boston: Beacon Press Book, 1984), hlm. 387.

8 F. budi Hardiman, Melampaui Postivisme dan Modernisme (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), hlm 96.

9 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), hlm. 25.

10 Jürgen Habermas, Philosophical Discourse of Modernity, penerj. Frederick Lawrence (Cambridge: Polity Press, 1987), hlm. 5

11 Ibid., hlm. 19.

12 Ibid., 117

13 Jürgen Habermas, The Theory of Communication: Reason and Rationalization of Society, op.cit., hlm. 388.

14 F. Budi Hardiman, Pemikiran Modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2019), hlm. 3

15 Yuval Noah Harari, Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia, penerj. Yanto Musthofa (Jakarta: Penerbit PT Pustaka Alvabet, 2018) hlm. 112.

16 F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas, op.cit., hlm. 27.

17 F. Budi Hardiman, Melampaui Postivisme dan Modernisme,op.cit., hlm. 156.

18 Jürgen Habermas, Philosophical Discourse of Modernity, op.cit., 295.

19 Ibid., hlm. 314.

20 Ibid., hlm. 296.

21 Jürgen Habermas, Teori Tindakan Komunikatif II: Kritik atas Rasio Fungsionalis, penerj. Nurhadi (Bantul: Penerbit Kreasi Wacana, 2007), hlm. 164

22 Ibid., hlm. 165.

23 Ibid., hlm. 173-174.

24 Irfan Afifi, Jürgen Habermas: Senjakala Modernitas (Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD, 2019), hlm. 141.

25 Ibid., hlm. 142.

26 F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas, op.cit., hlm. 29.

27 Ibid.

28 F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas, op.cit., hlm. 33.