Sejarah | Sabtu, 13 Januari 2024 - 18:56 WITA

Indodian.com– Satu dari tiga alasan kenapa Portugis bertahan di Flores dan sekitarnya selama 347 tahun (1512-1859) padahal wilayah itu tidak memiliki cengkeh, pala dan…

Sejarah | Kamis, 12 Januari 2023 - 19:40 WITA

Indodian.com – Jauh sebelum kedatangan bangsa Portugis dan konektivitas para pedagang Arab, Ternate, Sulawesi, Palembang ke wilayah kepulauan Nusa Tenggara Timur (mereka menyebutnya insulinda…

Sejarah | Rabu, 11 Januari 2023 - 15:54 WITA

Indodian.com – Apabila Anda datang ke suatu daerah, cobalah Anda bertanya kepada setiap anak kecil yang Anda temukan di sana tentang apa yang menjadi…

Sejarah | Senin, 24 Oktober 2022 - 17:37 WITA

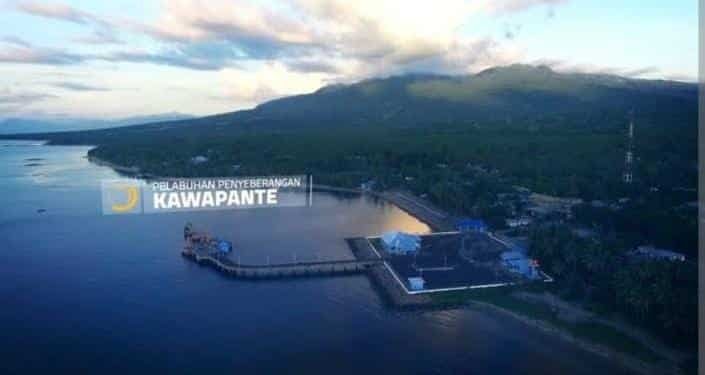

Indodian.com – Kewapante adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berjarak 12 km dari Kota Maumere ke arah timur Pulau…

Sejarah | Jumat, 26 Agustus 2022 - 21:01 WITA

Indodian.com – Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang menaklukan sejumlah wilayah di Nusantara. Wilayah yang ditaklukan Portugis kemudian direbut oleh Belanda dengan cara perang,…

Sejarah | Rabu, 10 Agustus 2022 - 18:53 WITA

Indodian.com – O Arbiru adalah sebuah nama kapal barang berbobot mati 400 ton. Pada periode 1973 sewaktu Timor Leste masih menjadi Propinsi Seberang Lautan…

Sejarah | Senin, 1 Agustus 2022 - 16:28 WITA

Indodian.com – Paga adalah sebuah wilayah kecamatan di kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini masih termasuk dalam wilayah suku Lio (Lio ethnic…

Sejarah | Kamis, 23 Juni 2022 - 18:39 WITA

Indodian.com – Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 17.000 pulau. Dari ribuan pulau tersebut terdapat 4 pulau…

Sejarah | Senin, 11 April 2022 - 09:52 WITA

Indodian.com – Penggalian (ekskavasi) secara sistematis oleh Tim Ekspedisi I dan II Verhoeven pada rentang waktu tahun 1951-965 di hampir semua gua-alam di Flores…

Sejarah | Selasa, 5 April 2022 - 15:37 WITA

Indodian.com – Theodor Verhoeven, SVD menemukan fosil gajah purba jenis Stegodon pada tahun 1956 di Ola Bula, Mata Menge, Kabupaten Ngada yang berusia 400.000 tahun….